隧道,作為一種常見的交通供給場景,,區(qū)別于戶外道路,,其主要有幾個關(guān)鍵特點:(1)道路空間密閉;(2)內(nèi)部采光條件受限,;(3)道路背景視覺單一,。道路空間密閉,行駛其中的駕駛員遠(yuǎn)距離視線受限,,極易形成視覺壓迫感,,進(jìn)而產(chǎn)生緊張的駕駛心理,,反應(yīng)在駕駛操作上,動作肢體就會生硬,、呆板,。隧道內(nèi)部采光條件受限,僅在出入口不遠(yuǎn)處,,尚能接受到部分外部陽光的漫反射光線,,隨著朝著內(nèi)部方向的距離深入,就根本無法獲取外部的陽光,,致使內(nèi)部光度條件完全依賴于電子照明設(shè)施,,而設(shè)備的照明光線與陽光對比,就亮度參數(shù)而言,,明顯要遜色許多,。道路背景視覺單一,隧道內(nèi)部墻壁為同一橫斷面結(jié)構(gòu),、同一建筑材質(zhì),、同一裝飾樣式,自然都是“千篇一律”的外觀感受,,幾乎沒有什么可供參考的異類構(gòu)建,,穿行其中,駕駛員是無法通過視覺比對,,來辨別駕控車輛的距離感,、速度感,枯燥的單調(diào)背景,,也極易讓人產(chǎn)生困乏感,。

根據(jù)隧道內(nèi)的不同駕駛感受來劃分路段區(qū)域,主要有三個階段:第一,,從外部將要或剛剛進(jìn)入隧道內(nèi)部區(qū)域,,即隧道入口;第二,,隧道內(nèi)部區(qū)域,,即隧道內(nèi)部;第三,,從隧道內(nèi)部將要或剛剛駛離隧道,即隧道出口,。這樣劃分,,是為了便于研究這三種不同區(qū)域的駕駛特征、駕駛信息需求,。

(一)隧道入口,。駕駛?cè)藛T在行駛途中看到隧道,將要進(jìn)入之前,腦海中會浮現(xiàn)幾個需要思考的問題,。這個隧道叫什么名字,?隧道內(nèi)限速多少?有哪些交通管理指令,?而這些信息,,恰恰就是我們需要通過交通標(biāo)志、交通標(biāo)線,,向其傳達(dá)的重要信息,。在隧道入口上方,要設(shè)置隧道名稱,,隧道的通行群體范圍標(biāo)志(包括:車種限制標(biāo)志,、非機動車及行人限制標(biāo)志等)、交通管理標(biāo)志(限速標(biāo)志,、禁止超車標(biāo)志,、禁止停車標(biāo)志等)、隧道運行標(biāo)志(隧道長度,、隧道開放,、管理時間提示標(biāo)志)。

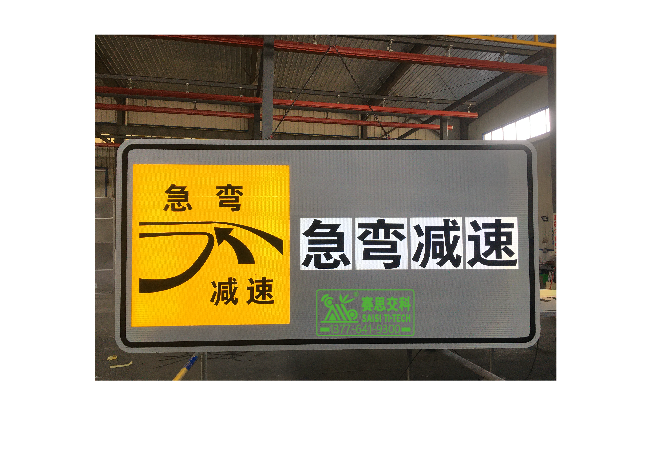

(二)隧道內(nèi)部,。進(jìn)入隧道以后,,司機需要了解隧道前方通往何處?隧道內(nèi)部是否有叉口,?叉口通向何處,?這些信息,對應(yīng)于交通標(biāo)志,,就是出口預(yù)告標(biāo)志,,通常采用吊頂安裝方式,對隧道內(nèi)的不同出口,,通過多重預(yù)告方式,,給予信息指示,讓司機能及時獲知擇道信息,,有恃無恐,。隧道內(nèi)部還需根據(jù)隧道應(yīng)急管理需要,而設(shè)置的人行橫洞標(biāo)志,、隧道出口標(biāo)志,、車型橫洞標(biāo)志等。

(三)隧道出口,。將要出隧道時,,司機需要了解接口道路信息,,即將要駛?cè)氲乃淼劳獾氖姓缆沸畔ⅲ缃徊婵谛畔?、前方道路管制信息等,,為司機根據(jù)駕駛需求,提前做好擇道準(zhǔn)備,。

司機歷經(jīng)隧道入口,、隧道內(nèi)部、隧道出口三個行駛階段,,其人眼瞳孔在接受光線上存在明顯的差異,,分別經(jīng)歷了光線的由強變暗、逐步的暗適應(yīng),、由暗變強的過程,。人眼瞳孔在接受外部光線時,存在“慢適應(yīng)”的現(xiàn)象,,即人眼會根據(jù)周圍光線的強弱自動調(diào)整瞳孔大小,,強光時縮小瞳孔,以保障接受微小的一部分光線,,就能辨識環(huán)境種的物體,;昏暗環(huán)境中,要盡可能放大足夠的瞳孔大小,,才能搜索光線,,辨識物體,而這兩種過程,,不是瞬間完成,,需要一段時間(約5秒之內(nèi))。所以,,當(dāng)駕駛員從明亮的戶外突然進(jìn)入隧道內(nèi)部,,其瞳孔是縮小狀態(tài)的,由于內(nèi)外環(huán)境的光差,,會產(chǎn)生幾秒的慢適用,,而這幾秒乘上駕駛速度,就是一段危險距離,。所以在隧道入口,,和剛剛進(jìn)入時,應(yīng)該設(shè)置必要的隧道照明,,及主動發(fā)光類的交通標(biāo)志,,來減少內(nèi)外環(huán)境的亮度光差,讓人眼瞳孔的過度舒適平滑,,盡量消除“慢適應(yīng)”帶來的交通安全隱患,。進(jìn)入隧道內(nèi)部以后,普通的交通標(biāo)志在盡是外部照明的設(shè)備,、設(shè)施中,,顯然暗淡無光,很難被及時捕捉,、發(fā)現(xiàn),,所以采用主動發(fā)光工藝的交通標(biāo)志,就顯得尤為重要,,以此彌補標(biāo)志的外部亮度功能,。

文章評論(0)